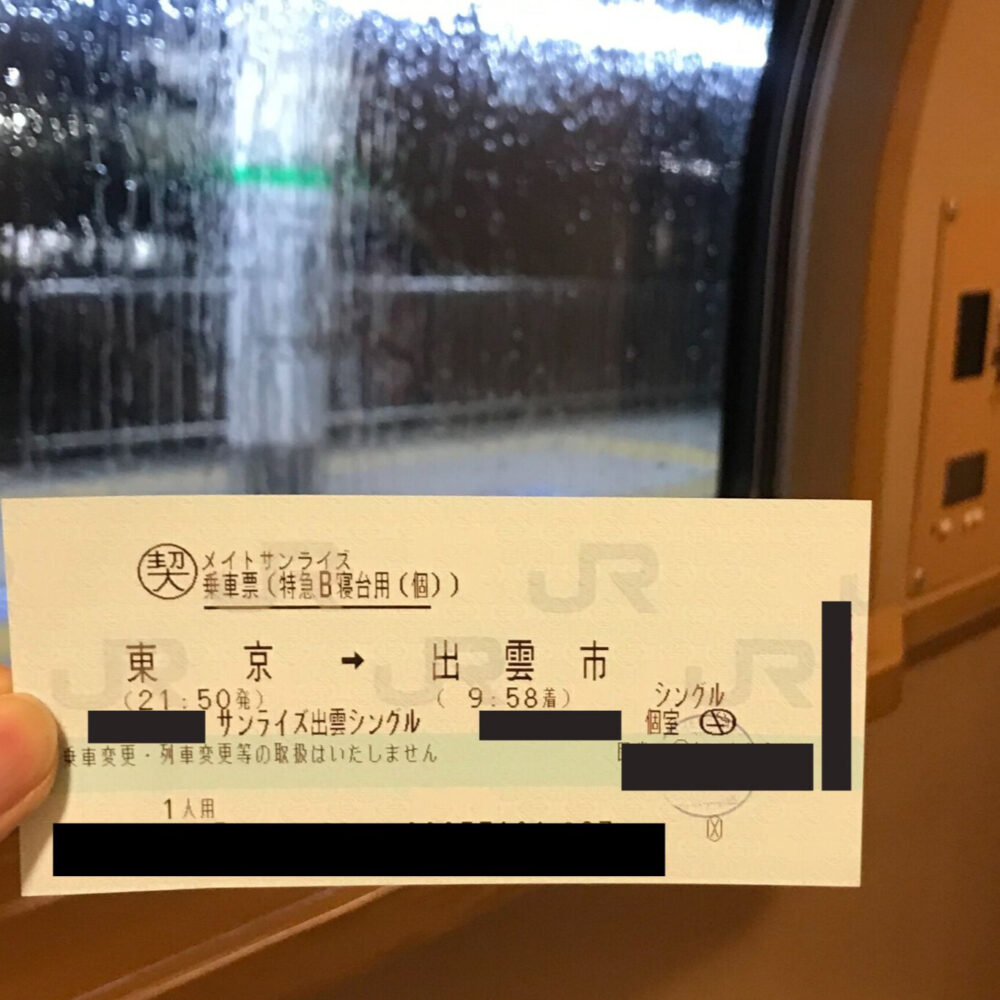

夜行列車「サンライズ出雲」に乗って、島根へ。

神々の足跡が残る出雲、風情あふれる水の都・松江、日本庭園の名所「足立美術館」がある安来、そして名湯・玉造温泉など見どころたっぷり。バリエーションに富んだ、日本の魅力をぎゅっと詰め込んだ旅でした。

👉本記事は前編です。

基本情報と1〜3日目(サンライズ出雲・安来・出雲)の旅の記録・観光情報をご紹介します。

後編(4〜5日目/松江・玉造温泉)はこちら▶島根旅(後編:松江・玉造温泉)

📝基本情報(前編・後編共通)

場所・アクセス

◆場所:島根県の東部エリア

◆出雲へのアクセス

- ✈️飛行機+🚌空港連絡バス(最速・定番)

羽田空港→出雲縁結び空港(飛行機:約1時間30分+空港連絡バス:30分)

- 🚆🌙夜行列車(旅情派におすすめ) ※今回行きはこの経路

東京駅→出雲市駅(サンライズ出雲:約12時間)

- 🚄新幹線+🚃在来線ルート(飛行機が苦手派向け)

新幹線+特急「やくも」約6時間半(東京 → 岡山 → 出雲市)

- 🚌🌙夜行高速バス(コスパ重視派向け)

東京駅→出雲市駅(中国ジェイアールバス:約12時間30分)

🔗詳細情報はこちら(出雲観光ガイド公式サイトより)

◆松江のアクセス

- ✈️飛行機+🚌空港連絡バス(最速・定番)

羽田空港→米子鬼太郎空港(飛行機:約1時間30分+空港連絡バス:35分)

- 🚄電車・🚌🌙高速バス

出雲と同じルートになります。(松江は途中下車するイメージです)

所要時間はそれぞれ

・夜行列車(サンライズ出雲):約11時間30分

・新幹線+特急「やくも」:約6時間 ※今回帰りはこの経路

・高速バス(中国ジェイアールバス):約11時間20分

🔗詳細情報はこちら(松江市観光ガイド公式サイトより)

みどころ

【前編】

・サンライズ出雲

・安来:足立美術館

・出雲:出雲大社・稲佐の浜・日御碕神社

【後編】

・松江:松江城・城下町散策(堀川めぐりなど)・玉造温泉

📷️旅の記録(前編)4泊5日・5月

1日目夜:サンライズ出雲で島根へ

サンライズ出雲(21:50→翌9:58)

21:30 東京駅

出発まであと20分。

ホームで待機中のサンライズ出雲に乗り込みます。

B寝台シングル個室です。

ホームとあまり高さが変わらないように見えますがこれでも2階です。

21:50 東京駅出発!

外はどしゃぶり。

残念ながら星は見えませんが、電車が動き出しテンションがあがります。

ベッドの上で横になって星の見えない空を見上げていると、いつのまにかうとうと寝ていました。

途中、駅のホームの光で何度か目が覚めました。

2日目 庭園アートの足立美術館

翌朝 岡山駅。

ここで車両切り離しがあります。

1〜7号車が瀬戸行き、8〜14号車が出雲行きです。

ホームを歩いて切り離し箇所に行くと、すでに人だかりができていました。

6:27 切り離し完了

先にサンライズ瀬戸が出発します。

6:34 岡山駅発

出雲に到着するまでの間、のんびり外の景色を眺めながら過ごします。

9:58 出雲駅到着。

出雲を巡る予定でしたが、一日雨のようなので予定変更。特急やくもで松江方面に戻ります。(なんて非効率な。サンライズで通ったばかりやん)

出雲市駅から安来駅までは約45分。

安来駅から足立美術館行きの無料シャトルバスが出ています。

足立美術館(滞在:4時間 ※ランチ、お茶含む)

11:50

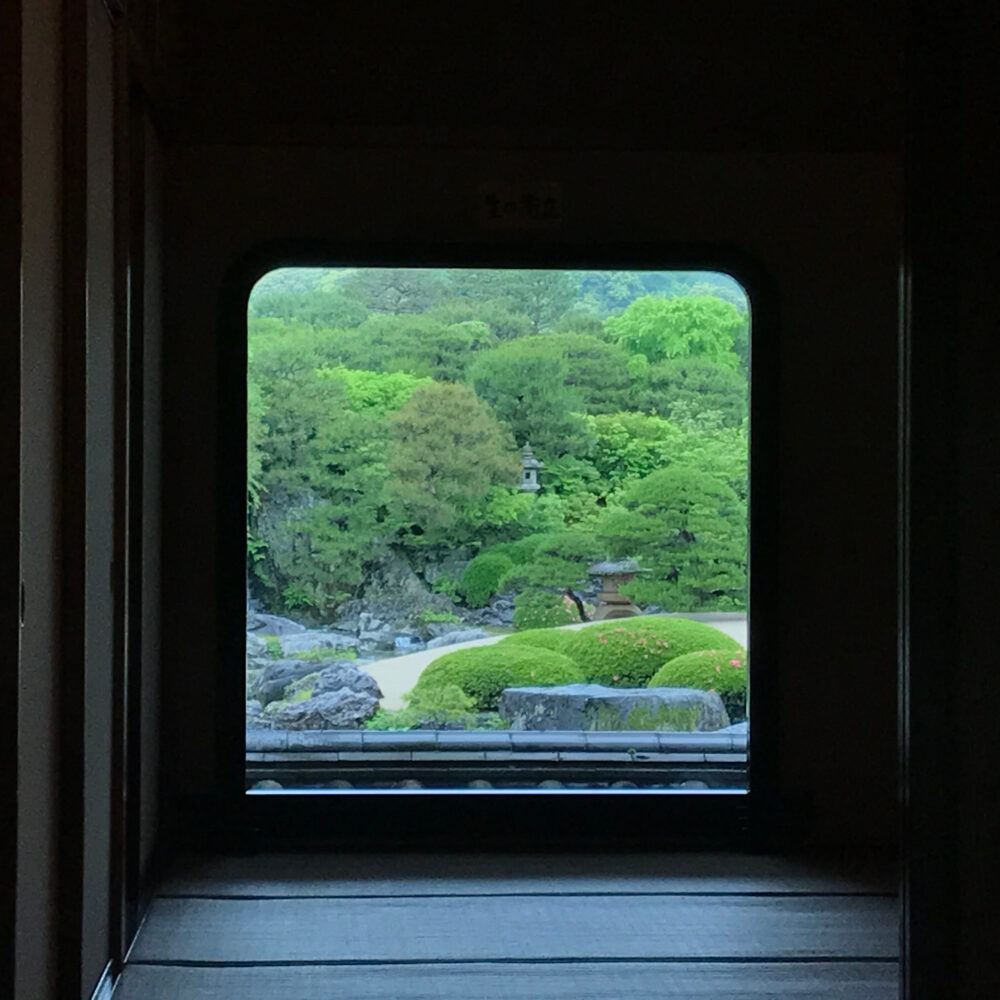

「庭園もまた一幅の絵画である」

足立美術館を創設した足立全康の言葉です。

その言葉通り、まるで絵画のような風景が次々と広がっていきます。

雨に濡れた木々の色がとても鮮やかで瑞々しく綺麗でした。

🔗日本庭園マップ(足立美術館公式サイト)

【苔庭】

【生の額絵】

【白砂青松庭(はくさせいしょうてい)】

【坪庭】

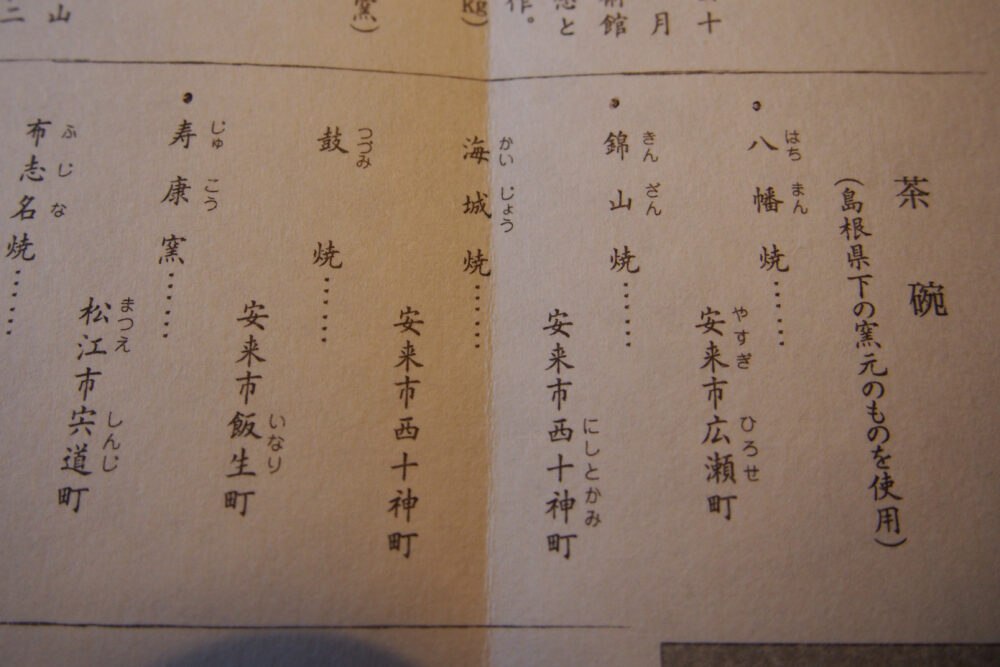

茶室 寿楽庵で抹茶と和菓子をいただきます。

窓がまさに庭の風景を映し出した掛け軸のようになっていてます。お菓子は松江の銘菓「日の出前」、お茶碗も松江と安来の窯元で作られたものです。

横山大観、魯山人などの作品も多数あり、とてもゆったりとした時間を過ごすことができました。

安来駅からJR山陰本線で松江へ(30分)

宿泊:松江エクセルホテル東急(連泊)

3日目 出雲:古代神話の旅と窯元見学

7:30

松江しんじ湖温泉駅へ向かいます(徒歩30分)

川沿いの歩きやすい道。

宍道湖が近いためか川幅が広く、風が吹き抜けます。

一畑電車で出雲へ(約1時間)

🔗一畑電車路線図(松江〜出雲)(一畑電車株式会社公式サイト)

松江しんじ湖温泉→川跡→出雲大社前(約1時間)

まずは一畑電車北松江線に乗車します。

出雲大社が縁結びのご利益をうたっているだけあって、恋愛モード全開の外観。

この子はしまねっこ。

やらせではないです。普通にいました。

これが日常なのでしょうか。

周りの人は特に何も気にしている様子がありません。

田園の中をのんびりと電車が走っていきます。

窓にペイントされたカーテンがかわいい。

川跡駅で一畑電車大社線に乗り換えます。

この電車、座席配置が変わっています。

片側の席はすべて窓側を向いていて、もう一方側の席は通路側(車内の方)を向いています。

窓向きの席は観光客が景色をより楽しめるように、車内向きの席は日常利用する人の混雑対策や動線確保などの利便性を考えて設計されている、とのことです。

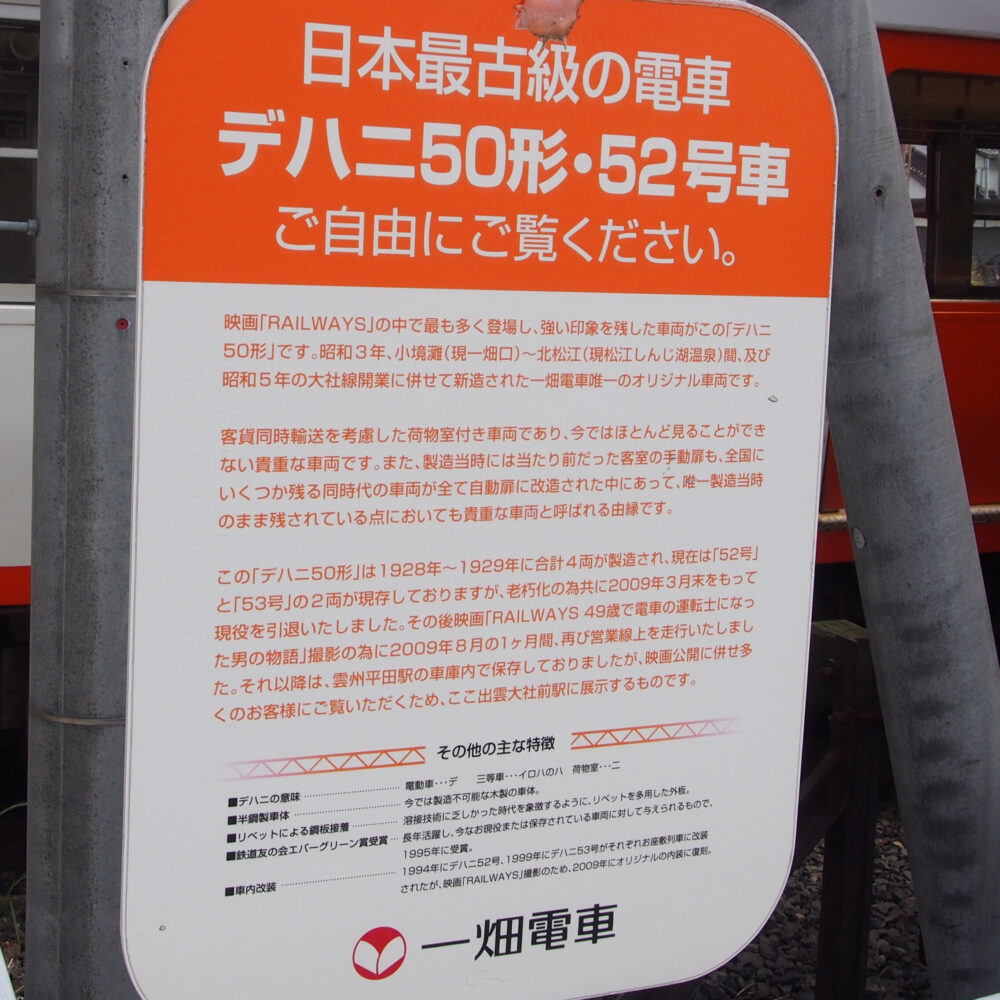

出雲大社前駅着。

1928年〜1929年に製造された日本最古級のデハニ50形・52号車が駅構内に保存されていました。実際に中に入れます。

出雲大社(滞在:2時間)

🔗境内・境外全域図(出雲大社公式サイト)

9:45

駅から神門通りを5分程歩くと、出雲大社の二の鳥居「勢溜(せいだまり)の大鳥居」に着きます。

ここが一番初めの鳥居かと思いましたが、一の鳥居(宇迦橋の大鳥居)は出雲大社前駅よりさらに手前にあるそうです。

二の鳥居をくぐると道幅の広い参道が。全国でも珍しい下り参道です。

途中に「祓社(はらえのやしろ)」があり、参拝前に心身の穢れを払います。

松の参道の中に三の鳥居「松の参道の鳥居」があります。

中央の道は神様が通る道、参拝者は両脇の道を歩きます。

「ムスビの御神像」

四の鳥居「銅鳥居」です。鳥居の先に拝殿が見えます。

鳥居をくぐってすぐ左手に「神馬神牛像(しんめしんぎゅうぞう)」があります。

神馬は子宝・安産祈願、神牛は学問成就で撫でるとご利益があるとされ、どちらも顔のあたりがぴっかぴかです。

「拝殿」。巨大なしめ縄です。

長さ6.5メートル、重さ約1トン。ものすごい存在感。

「これがテレビでみたやつか〜!」と、しばし感動。(が、後ほど勘違いしていたことに気づきます)

出雲大社の参拝の作法は特徴的で、「二礼四拍手一礼」。

四拍手をすると、「出雲大社に来た」という特別感が湧いてきます。

拝殿から本殿へ向かうと、「八足門」の前に人だかりが。

どうやら本殿で儀式が行われているようです。

10分程待つと門が開き、赤、水色の鮮やかな装束を身にまとった方々が、列をなして静かに登場しました。儀式がまだ続いているかのような、規律正しく厳かな空気感に、参拝者たちも通り過ぎる様子をただ静かに見守っていました。

静寂さが一転、待っていた参拝者が一斉に八足門に向かい賑わいます。

日常にまた戻れされたような感覚。

訪れた5月14日は、出雲大社で最も重要な祭典「大祭礼」(5月13日〜16日)の期間中。

その中でも特に14日に行われる「例祭」は格式の高い儀式。天皇陛下の勅使を迎えて本殿で行われ、神職の方々は年に一度だけ着用する正服で臨むそうです。

東に向かい、反時計周りで御本殿をぐるっとまわります。

屋根部分にある千木(ちぎ)が外削ぎ(先端が地面に対して垂直)となっていて、ご祭神が男神であることを示します。出雲大社のご祭神は大国主命(男神)です。

一番右の建物が御本殿です。

御本殿の裏側に着きました。

ここが一番御本殿に近づける場所だそうです。

現在の高さは24メートル。

それでも十分立派に見えますが、昔は48メートルあったとされています。

高い建物がなかった時代、人々はどんな気持ちで見上げていたのでしょう。

御本殿の裏手(北側)、出雲大社の境内の最奥に素鵞社(そがのやしろ)があります。

静かで神聖な雰囲気が漂い、鳥のさえずりが際立ちます。

御祭神はヤマタノオロチ退治で有名な素戔嗚尊(スサノウノミコト)。

主祭神である大国主命のご先祖にあたります。

出雲大社の中でも特に強いパワースポットとされていて、背後にある八雲山は神職でさえ立ち入ることができない禁足地となっています。

素鵞社(そがのやしろ)を後にして、御本殿の西側にまわってきました。

この西側には「西遥拝場」という参拝場所が設置されています。

なぜここに参拝場所があるかというと・・・

実は御本殿は入口が南向きに建てられていますが、御祭神の大国主命は西を向いて鎮座されています。八足門(正面入口側)ではなく、西側にまわることで、初めて御神体と正面から向きあうことができます。手を合わせ、出雲大社をあとにします。

出雲大社は、昔とある小説を読んでから、謎多き神社としていつか訪れてみたい場所でした。

今回それが叶ったわけですが、一つ心残りが・・・。

それは神楽殿の大しめ縄を見れなかったこと。

拝殿のしめ縄が十分大きかったので、満足して勘違いしてしまいました。

しめ縄の大きさは

拝殿:長さ6.5メートル、重さ約1トン

神楽殿:長さ13.6メートル、重さ約5.2トン

やっぱり見たかった・・・いつかリベンジします。

神楽殿は一般的な拝観ルートでは最後の方になるので、行かれる方はぜひお見逃しなく!

今回の行かなかったスポットや出雲大社の歴史、謎については、記事の最後にまとめた📌観光スポット情報・リンク集(前編)で、参考記事や動画をご紹介しています。

興味のある方は、ぜひそちらもご覧ください。

ランチ:十割そばの専門店「砂屋」

11:30

郷土料理である「出雲そば」を食べたい!

出雲大社周辺はお蕎麦屋さんがたくさんありますが、どのお店も混んでいます。

30分程並んで十割そばの専門店「砂屋」さんに入りました。

名物である「割子そば」を注文。

これは出雲の伝統的な食べ方です。

三段の朱塗りの丸い器(割子)に盛り、薬味やつゆを上からかけて食べます。

一方、「出雲そば」とはそばの製法のことで、そばの実の殻ごと挽いて作る(挽きぐるみ)ため、色が濃く、香りが高く、栄養価も高いのが特徴です。

とりあえず・・・器ごとに3つの味わいが楽しめて、とても美味しかったです!

神迎えの道〜稲佐の浜(40分)

12:45

稲佐の浜に向かって「神迎えの道」を歩きます。

神迎えの道は、稲佐の浜から出雲大社勢溜まで続く約1キロメートルの道で、神在月に全国から稲佐の浜に集まった八百万の神様が出雲大社に向かう際に通るそうです。

道脇にそっと花が添えられていました。

地元の方の心遣いが伝わってくるようです。

まっすぐな道を気持ちよく歩いて行くと真っ青な海が見えてきます。

「大社常燈」

「稲佐の浜(いなさのはま)」

毎年旧暦の10月(神在月)に全国の神々が降り立つところとして伝えられています。

夕日の名所でもあります。

「弁天島」

海の神様・豊玉毘古命が祀られています。

岩自体が御神体であり、登ることは禁止されています。

でもきちんと鳥居や祠のメンテナンスは神社や地元の方が中心となってされているそう。

どうやってあそこまで登るのでしょうね。

日御碕神社に行くため、バス停に向かいます。

稲佐の浜バス停から一畑バスで日御碕神社へ(25分)

日御碕神社(滞在:30分)

🔗境内マップ(日御碕神社公式サイト)

13:50

出雲大社よりも古い神社とされています。

2つの社殿があり、古代の神々の中でもかなり主役級の姉と弟をセットで祀っています。

神社の朱色と松の緑色の対比がとても綺麗です。

入口の門をくぐって少し歩くと、下の宮「日沈宮」があります。

太陽神・天岩戸隠れで有名な、姉・天照大神(アマテラスオオミカミ)を祀っています。

下の宮から階段を登った先に、上の宮「神の宮」があります。

天照大神の弟・素戔嗚尊(スサノオノミコト)を祀っています。

この2つの神社、屋根部分にある千木(ちぎ)が、男千木(外削ぎが地面に対して垂直)と女千木(外削ぎが地面に対して水平)が逆なんですよね・・・。

下の宮は天照大神=女神のため水平、上の宮は素戔嗚尊=男神のため垂直なのが普通なのですが。

ただでさえ、どことなく神秘的な雰囲気が漂う日御碕神社。謎があるとさらにワクワクします。

そしてこの「稲荷社」。

霊感もスピリチュアルなものにも疎いのですが、今回の旅で一番、普通じゃない空気感を感じた場所でした。気配に押されて遠くから手だけ合わせて帰ってきてしまいました。

後から知ったのですが、稲荷社はとても神聖な場所で、非礼な者は見つけられないし、そもそも参拝できない、と言われているそうです。

もっとゆっくりしたかったのですが、バスの本数が少ない上に、もう一箇所行きたい場所があったので、30分程で慌ただしく神社を後にしました。神社周辺も散歩するのに良さそうだったので、ここはゆっくり時間をとって見学をするのをおすすめします。

再び一畑バスで出雲大社へ(約25分)

出雲大社前駅から一畑電車で電鉄出雲市駅へ(約25分)

電鉄出雲市駅からタクシー(10分)で出西窯へ

出西窯見学(滞在:40分)

15:45

出西窯の器を展示販売している「くらしの陶・無自性館」に到着。

出西窯の特徴は、土や釉、薪などすべて地元の素材を使い、日常生活に溶け込むような実用性と美しさを追求した器作りです。出西ブルーといわれる美しいコバルトブルーの器を購入しました。

近くにカフェがあり、出西窯の器に盛られた地元の素材を活かしたお料理をいただけます。

出西窯→松江へ

16:25

帰りは歩いて一番近くの大津町駅へ向かいます。(約3.3km)

のどかな景色が広がっています。

僅差で松江方面行きの電車を逃し、タイミングよくきた反対方向の出雲市駅行きの電車にとりあえず乗り、出雲市駅で時間を調整してから松江に戻ることにしました。

19:00

宍道湖周辺は夕日の名所なのですが、間に合わず。

残念に思いながらホテルに向かって歩いていると、宍道湖のほとりにひっそりと立つ「青柳楼の大燈籠」がありました。ライトアップされた暖かい光にほっとします。

夕食:やまおか食堂

夕飯はホテル近くのやまおか食堂でいただきました。

食材が新鮮で、注文したお料理すべてがとっっても美味しかったのでおすすめです。

宿泊:松江エクセルホテル東急(連泊)

ここまでが1日目〜3日目、サンライズ出雲、安来、出雲の旅の記録です。

旅の後半は松江と玉造温泉へ!

続きは後編の記事でご紹介します▶島根旅(後編:松江・玉造温泉)

📌観光スポット情報・リンク集(前編)

今回の旅の前半で立ち寄った主な観光スポットの情報をまとめて掲載しています。

サンライズ出雲(夜行列車)

🔗サンライズ出雲の運行区間・列車編成(JRおでかけネットのサイト)

🔗「サンライズ出雲・瀬戸」解説サイト(トレたび)

【予約方法】

- 緑の窓口で購入

- 予約サイトで購入→🔗JR西日本ネット予約(e5489)

- 旅行代理店で予約(宿とセット)

🔗近畿日本ツーリスト(公式サイト)

🔗JTB(公式サイト)

🔗阪急交通社(公式サイト)

1と2は自力での購入です。予約は1ヶ月前のam10時開始。

大変人気のチケットなので、10時にスタンバイできないと購入できない可能性が高いです。

仕事などで時間の調整が難しい方は3の旅行代理店で申し込むのが確実です。

安来

足立美術館

🔗「足立美術館」公式サイト:https://www.adachi-museum.or.jp/

・所要時間:2時間(お茶なども含めると3時間程度)

🔗アクセス:無料シャトルバス(安来駅〜足立美術館)(PDF)(公式サイト)

出雲

出雲大社(いづもおおやしろ)

🔗「出雲大社」公式サイト:https://izumooyashiro.or.jp/

🔗境内マップ(PDF)(公式サイト)

🔗境外マップ(PDF)(公式サイト)

・所要時間:2〜3時間

💡豆知識:特徴的な参拝方法について

一般的な神社の「二礼二拍手一礼」に対し、出雲大社は「二礼四拍一礼」。

四拍手をする理由は諸説あり

- 人の霊魂を構成する「一霊四魂(和魂・荒魂・奇魂・幸魂)」より霊魂の調和をめざす

- 東西南北の四方位の神々への祈り

- 春夏秋冬、四季の豊かさを願う気持ち繁栄祈願 など

※例祭の日は、正式には八拍

💡豆知識:御神体の向きについて

御本殿の構造について:🔗「御本殿を支える九本の柱」(公式サイト)

御本殿は入口が南向きに建てられているが、御祭神の大国主命は西を向いて鎮座している。

一般的な神社では、御祭神は参拝者の方(入口)を向いてるため、これは珍しい配置。

理由は諸説あり

- 西にある「稲佐の浜」の方角を向いている ※神在祭の時に全国の神々をお迎えする場所

- 災いは西から来るという言い伝えがあり、それを防ぐため

- 昔の建築様式では、上座が西とされていたため ※御客座五神が鎮座されている方向

💡旅が楽しくなる!参考サイト

▶️【出雲大社参拝ガイド】地元民が解説もっとよくわかる出雲大社と巨大神殿(約20分)

参拝ルートに沿って、出雲大社の見どころや周辺の穴場スポットを紹介

▶️大人の教養TV【出雲大社】日本一の神社の謎をわかりやすく解説(約25分)

出雲大社の歴史やミステリーに焦点を当てた解説。神話や神社の背景を知りたい方におすすめ。

日御碕神社(ひのみさきじんじゃ)

🔗「日御碕神社」公式サイト:https://hinomisaki-jinja.jp/

🔗周辺散策マップ(PDF)(公式サイト)

・所要時間:40分(周辺散策も含むと90分)

🔗アクセス:路線バス時刻表・運賃表(一畑バス株式会社公式サイト)

🔗バス時刻表(日御碕方面)(PDF)

🔗バス時刻表(JR出雲市駅方面)(PDF)

🔗バス運賃表(PDF)

出西窯(しゅっさいがま)

🔗「出西窯」公式サイト:https://www.shussai.jp/

・アクセス:JR出雲市駅からタクシーで約10分(約6キロメートル) ※バスはなし